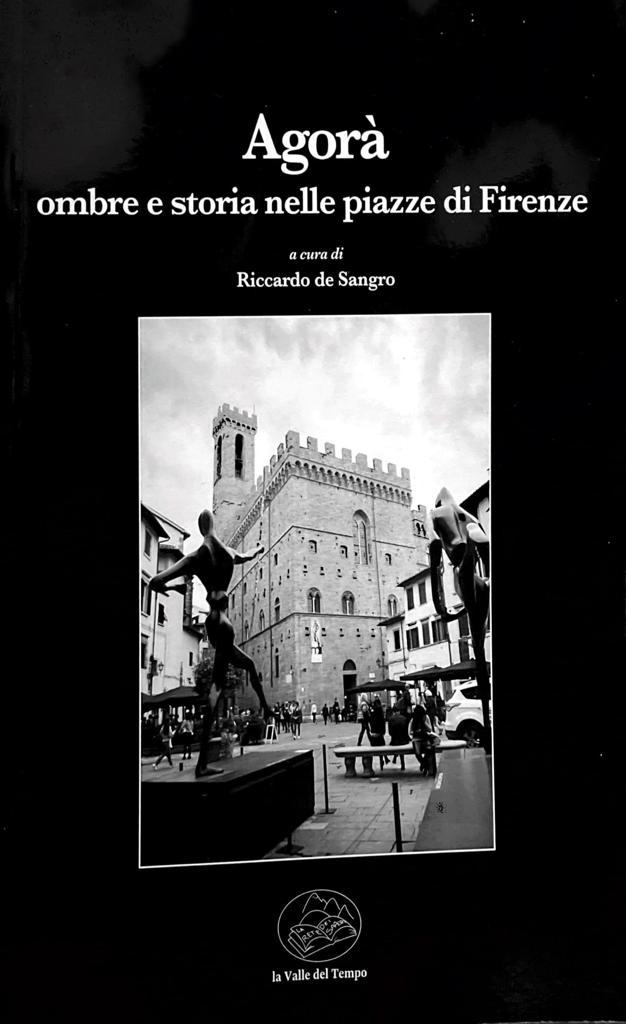

Piazza de’ Donati

Nell’intricata tessitura urbana del centro storico di Firenze, si apre da via del Corso, il passaggio verso piazza de’ Donati.

In questo spazio, orecchie attente possono ancora avvertire l’eco sanguinoso degli scontri, che portarono al bando irrevocabile, rivolto a Dante, di lasciare la città e di andare in esilio senza mai più poter tornare. Qui è ambientata gran parte della lotta fra le fazioni avversarie che insanguinò questo periodo storico.

Si entra nella piccola piazza attraverso un arco contornato da pietra serena, che porta in un vicolo fiancheggiato da parti di diverse forme e dimensioni di edifici intonacati che, pur tra diverse sporgenze costruite in epoche diverse, crea un andamento di strutture e di colori vario e gradevole.

Lo spazio piccolo e raccolto si offre oggi come tranquillo intervallo di riposo, per distogliersi dal continuo passaggio dei turisti in questa zona che è una delle più caratteristiche della città. Molti, infatti, amano rifugiarsi negli accoglienti tavolini della trattoria del Pennello, magari per studiare ancora meglio la cartina del luogo così carico di cultura.

La piazza, già dei Corbizi e oggi chiamata Piazza de’ Donati, prende il suo nome dalla famiglia dei Donati, una delle più note della storia medievale di Firenze.

Entrando, possiamo vedere sull’angolo sinistro la parte di una torre in pietra, che è l’edificio più caratteristico dei tempi di Dante, per cui vale la pena aggirarsi nelle vicinanze per poter incontrare altre torri dei potenti Donati e studiarne la struttura, basta spostarsi di poco e andare in via del Corso 31-33 rosso.

Osservandola possiamo notare la classica pianta quadrangolare inserita nella cortina degli edifici che si susseguono lungo la strada. Si distingue per il filaretto in pietra a vista e per alcuni elementi tipici delle case-torri come le buche pontaie, dove anticamente si posizionavano le travi in legno che costituivano le impalcature.

Qui è posta una lapide che ricorda la fine di Corso Donati, il personaggio più conosciuto della famiglia, acerrimo nemico di Dante e cugino della moglie Gemma, con i versi di fuoco a lui dedicati:

… Il loco, u’ fui a viver posto,

Di giorno in giorno più di ben si spolpa,

E a trista ruina par disposto.”

“Or va’;” diss’ei: “ché quei che più n’ha colpa,

Vegg’io a coda d’una bestia tratto

Invèr la valle ove mai non si scolpa.

Purg. XXIV, 79-84

Ma nella stessa zona sono pure presenti le torri dei Cerchi, la famiglia avversaria. Fu anche la competizione per chi avesse la torre più alta a fomentare la rivalità tra le due famiglie, via via accentuatasi per motivi economici e politici, che sfociò nelle sanguinose lotte tra Guelfi Bianchi e Neri, cantate da Dante Alighieri nella Divina Commedia.

Proprio alla famiglia Alighieri appartennero alcune case che sembra si trovassero proprio sulla piazzetta.

Siamo nel sestiere di Dante, qui si respira aria dantesca e da queste finestre Gemma Donati aveva intravisto quel giovane schivo e taciturno che poi sarebbe diventato suo marito.

Dante stesso scrisse di essere nato all’ombra della Badia Fiorentina sotto la parrocchia di San Martino, anche se non è certo che l’edificio sia esattamente quello dove oggi è ospitato il Museo Casa di Dante. La vicinissima chiesa di Santa Margherita de’ Cerchi è il luogo dove il poeta avrebbe incontrato per la prima volta Beatrice Portinari.

L’attuale museo incorpora alcune case medievali, come una delle due Torri dei Giuochi, situata in via Santa Margherita al n.1.

La famiglia dei Giuochi era vicina di casa degli Alighieri e si estinse intorno al 1300 con Cesare di Gherardo. La casa degli Alighieri originale viene in genere indicata, senza però averne la certezza, come un edificio distrutto che sorgeva in piazza San Martino, accanto alla Torre della Castagna, dove oggi c’è il ristorante “Pennello” e l’attuale ingresso dà proprio su Piazza de’ Donati.

La curiosità su quale fosse veramente la casa degli Alighieri non ha avuto una risposta precisa fino agli inizi del Novecento, perché con il passare del tempo delle abitazioni degli Alighieri si erano perse le tracce. La gente ricordava solo che il poeta era nato “all’ombra” della Badia Fiorentina e che la casa era rimasta alla famiglia (divisa tra i figli e il fratello di Dante) almeno fino alla metà del ‘300; poi le varie parti dell’immobile erano state vendute e tra i passaggi di proprietà e le trasformazioni avvenute nei secoli, non si riusciva più a capire quale fosse l’abitazione originale.

Comunque, nelle vicinanze si trova una strada segreta che è difficilmente individuabile (via del Corso 49 R) perché tuttora chiusa da un cancello, ma che racchiude una storia curiosa che vale la pena rammentare, anche per comprendere meglio il clima di fuoco che si respirava a Firenze in quel periodo.

Si tratta del vicolo dello Scandalo, una tortuosa viuzza che taglia un isolato di edifici tra via del Corso e via degli Alighieri.

Il vicolo, ufficialmente poi detto del Panìco (dal nome di una graminacea) perché forse ci si vergognava un po’ dei motivi della sua origine, fu costruito nella prima metà del XIV secolo su ordine della Magistratura fiorentina, per cercare di arginare l’insostenibile situazione di pericolo dovuta alla vicinanza tra le famiglie dei Cerchi e dei Donati. La sua storia si insinua nella memoria medievale della città, quando Firenze era aggredita dalle lotte intestine tra guelfi e ghibellini. La tradizione di questa strada rimanda infatti alla diatriba tra le due famiglie: l’una, quella dei Cerchi e dei guelfi bianchi, più vicina al popolo, e l’altra dei Donati e dei guelfi neri, che rappresentava la classe dirigente. Queste due famiglie erano acerrimamente in lotta tra di loro e il fatto di avere le proprie case confinanti faceva temere che si arrivasse al punto di abbattere i muri interni di notte per sorprendere i nemici nel sonno. Per questo fu deliberato di separare le rispettive proprietà attraverso un vicoletto che, per via della sua funzione, fu popolarmente chiamato dello Scandalo. Per avere un’idea di dove si trovassero le case dei Cerchi e dei Donati, si possono ancora vedere alcune torri pertinenti alle due famiglie, sebbene le proprietà familiari (o meglio delle rispettive consorterie cioè gruppi di famiglie alleate) fossero notevolmente più estese.

Sono Gemma, Gemma Donati

A questo punto qualcuno si chiederà: Gemma Donati? Gemma chi?

Insomma, scommetto che ci dovete pensare un po’ per capire chi sono o forse c’è qualcuno che non mi ha mai sentita rammentare.

Eppure, ero la moglie di un italiano altamente illustre e appartenevo a una famiglia che non passava certo inosservata nella Firenze del XIII secolo.

Avrei dovuto godere di un pizzico di memoria.

E invece di me non si parla mai, o almeno io non me ne sono accorta.

Anzi sospetto che non si sappia bene neppure quando sia nata.

Si dice però che il 1265 vide la tua nascita, caro Durante… Sì, proprio tu, passato ai posteri come Dante, Dante Alighieri!

Tu, il sommo poeta, l’idolo letterario di intere generazioni, l’autore dell’opera più letta, studiata, amata e tradotta al mondo dopo la Bibbia, un’opera che mette al centro più di ogni altra cosa l’amore, ogni forma di amore: quello di Dio per l’umanità e quello degli esseri umani per i propri simili.

Ma forse io non ti ero simile? io che ti ho dato cinque figli.

Ti fui promessa già dal febbraio del 1277, e con una dote di ben 200 fiorini, così dopo qualche anno mi ritrovai sposata a quel te austero e in altre faccende affaccendato, di nome Durante, figlio di Alighiero di Bellincione di Alighiero, famiglia fiorentina – lasciamelo dire – di piccola nobiltà nei confronti della mia.

Sì, era il classico matrimonio combinato ed eravamo in tenerissima età.

Fin qui nulla di strano, questo era il destino di qualsiasi giovane in pieno Medioevo.

Come ero? Difficile per voi ravvisarmi in qualche modo, visto che nessun pittore mi ha mai ritratta…

Mio cugino Corso mi chiamava “testa di ruggine” e come tutte le rosse avevo una pioggia di lentiggini sul viso, ma allora non era segno di gran bellezza: i rossi erano accusati di aver rubato il fuoco dell’inferno e di essere nati da madri mestruate, che così avevano reso i capelli color del sangue.

“Mia cugina Gemma, occhi pungenti color del vetro, si arrampica sugli alberi come un villano e ha la lingua che taglia peggio di una lama!”

Sua sorella Piccarda mi invitava però a stargli lontana, gli uomini come lui erano pericolosi e la storia le ha dato ragione.

Ma tu mi incuriosivi, caro Dante, mi attrassero presto i tuoi lineamenti forti, quel naso adunco, gli occhi scintillanti.

Ti conoscevo, le nostre case erano vicine in città, in quella che oggi chiamate Piazza de’ Donati e anche in campagna, a Pagnolle, le nostre proprietà confinavano, capitava anche di incrociarsi e di scambiare due parole. All’inizio mi aveva fatto dispetto quel tuo modo sempre un po’ sdegnoso di porti: salutavi a fatica, sembravi superbo. Bello non eri, nobile nemmeno, ricco non mi pareva e allora…

Poi ho capito che non era alterigia la tua, ma solo modestia e riserbo, però avrei preferito che ti mostrassi un po’ più affabile, ecco.

Eri magro ma muscoloso, di colorito scuro coi capelli lisci e lucenti, gli occhi grandi, intensi, quasi liquidi, ma più che altro mi piaceva quella tua aria dignitosa, anche se a volte mi sembrava scostante.

E non eri affatto brutto quando sorridevi. Solo che capitava di rado.

E poi come me adoravi la falconeria e io ero sempre andata in campagna a caccia coi miei fratelli. Qualcuno asseriva che era sconveniente per una donna… ma non lo sanno che in falconeria sono le femmine dei rapaci quelle che contano? Sono più belle dei loro maschi, più grandi e sono loro che vengono addestrate alla caccia delle prede migliori.

Insomma, ero diversa da quella Beatrice che sapeva farsi ammirare, i più bei versi li avevi scritti su di lei e mi avevano spiegato che i poeti del nuovo stile, idealizzavano un amore tutto spirituale e che Beatrice era un nome particolare: significava “portatrice di beatitudine” per ogni anima eletta. L’avevi vista solo qualche volta, ma era bastato per farla diventare la tua musa. Sapevi che doveva andare sposa a un altro, come io sapevo che stavo per ritrovarmi moglie di un poeta.

Sarebbe stato un matrimonio come tanti, se non ci fosse stata proprio la presenza incombente e ingombrante di questa donna, l’unica, caro Dante, che amerai di amore assoluto fino a divinizzarla: Bice, figlia di Folco Portinari, a tutti nota, anzi notissima – e proprio grazie a te, non certo per meriti suoi – come Beatrice.

Per l’appunto.

Lei donna d’ombra a ricordare, ma io ero una donna viva che vivere voleva.

Sapevo che eri poco ricco di denari, ma molto di talento, dicevano anche che eri ombroso, non di buon carattere, ma di gran testa e animo di poeta.

E io?

Ancora troppo giovane per un amore totale, ma già attratta…

Mi sarei maritata anche in tela di sacco, tanta era la mia aspettativa, dopo che l’impegno era stato sottoscritto dal notaio, ma la mia veste era di bel colore amatisto, tra il viola e il rosso, quando festeggiammo il nostro matrimonio con il banchetto allestito proprio sotto le logge Donati, che la mia famiglia aveva messo a disposizione.

Nel regalo che Corso mi fece pervenire trovai un cartiglio dove era scritto: “Vivi la vita come un gioco”. Ma mi fu difficile seguire il precetto di Platone.

Corso era affascinante, ma quando parlava eran parole di guerra, contro gli aretini, contro i nemici di Firenze, contro il popolo che pretendeva di comandare i magnati.

Il Barone affascinava o comprava, così la sua potenza cresceva, ma in quel clima di fuoco capii ben presto che gli uomini come lui non sarebbero morti nel loro letto.

Firenze era sempre più attanagliata da una rovina morale che ogni giorno abbrutiva chiunque nelle avversità fra i partiti, gli scontri fra gli interessi privati, le contese per ogni nonnulla…

Io ero molto orgogliosa di camminare per le strade di Firenze con te che molti salutavano con deferenza. Ero soddisfatta del posto d’onore che tutti ti decretavano.

Sì, i denari erano pochi ma imparai subito a farli bastare. Le cose di casa non ti interessavano, così mi delegasti subito tutte le incombenze. Non ci mancava niente e non mi importava che le malelingue dicessero che con il mio nome avrei potuto permettermi di più.

Il primo figlio arrivò con la primavera e la luna nuova. Anche la levatrice fu soddisfatta: aveva fatto nascere un maschio e la sua mercede sarebbe stata più alta.

Firenze, la bellissima, era abbrutita dalla rovina morale che stava dilagando, anche i reduci di Campaldino si schieravano su parti avverse. La città si stava dividendo fra Cerchi e Donati; i nemici di uno erano amici dell’altro, mentre il Barone affascinava tutti o li comprava. Era un’altalena senza fine, un perverso gioco di sangue, lacrime e paura che trasformava quel gioiello di città in un vero inferno. I figli dei fiorentini crescevano a pane e odio, mentre un niente faceva brillar le lame.

Quante volte, caro Dante, t’ho implorato di star lontano dalla politica.

E così tuo fratello che, fin dal momento in cui affiancasti Vieri de’ Cerchi, ti ricordò che gli Alighieri non erano mai stati troppo dietro alle faccende del Comune. Il babbo e il nonno si erano distinti come abili uomini d’affari, ma la politica era ben altra cosa; capivamo che tu volessi fare come quel tuo amico poeta, Guido Cavalcanti, ma temevamo molti di quegli uomini che avevi conosciuto e soprattutto quelli che ti stavi mettendo contro.

Dopo anni di guerre e scontri, gli eserciti ghibellini erano stati sconfitti a Campaldino. Il cavaliere Corso si era distinto per il suo valore sul campo di battaglia ed era rientrato in città da eroe; anche tu, caro Dante, avevi combattuto in prima linea, ma alla fine tutti gli onori erano stati riservati ai soliti magnati. Molti speravano in un lungo periodo di pace e invece nuove tensioni nacquero proprio all’interno del partito guelfo, che presto si sarebbe diviso in due fazioni nemiche: i guelfi bianchi e i guelfi neri.

A segnare tristemente il nostro destino, infatti, furono gli scontri per la conquista del governo di Firenze tra guelfi neri, per l’appunto guidati da mio cugino Corso e guelfi bianchi, al seguito di Vieri dei Cerchi, ai quali ti eri unito qualche anno prima, avviando una rapida e brillante carriera politica.

Era il 1.300 e tu compivi 35 anni, quando in giugno, a coronamento di tanti buoni servizi che avevi svolto, fosti eletto Priore, pronto a adempiere la tua missione con rettitudine in mezzo al gioco dei potenti.

Ma ancora nessuno immaginava quale disgrazia si sarebbe abbattuta sulla nostra famiglia e mi rallegrai alla notizia: gli Alighieri nella Signoria… e chi lo avrebbe mai detto?

Tu svolgesti subito quel compito andando dritto per la tua strada, seguendo i tuoi ideali, ma ti creavi giorno per giorno nemici mortali, finché non andasti a ficcarti proprio dentro la bocca del leone.

Avevi mandato al confino i rappresentanti di tutte e due le parti, per dimostrare che eri al di sopra di ogni fazione in nome della giustizia, e pensasti pure di far mutare d’avviso il papa con le armi della retorica. Risultato: confinato e privato dei diritti politici, poi condannato a morte in contumacia.

Quando fosti bandito dalla città, anche noi dovemmo lasciare Firenze e una casa dei Donati ci accolse. Tu neppure vedesti la piccola Maria che se ne andò come un soffio nel sonno.

Bianchi e neri si beccavano in risse continue, anche fra quelli della stessa parte, il padre si schierava contro il figlio, il fratello contro il fratello.

E io che mi ero illusa di vivere insieme al mio uomo una vita che valesse la pena di essere vissuta.

Eri snello e vigoroso con la barba e i capelli scuri, mi immaginavo di invecchiare insieme a te e vedere le tue tempie ingrigirsi. Ma mi accorsi ben presto che la nostra vita sarebbe andata diversamente e che avrei dovuto essere forte per tutti e due.

Tu da Verona scrivevi “Popule mee, quid fecit tibi?” ribadendo l’ingiustizia di un esilio senza colpa chiedevi di essere graziato, ma anche i bianchi ti odiavano come un nemico, dopo tutto quello che avevi fatto per la loro causa.

Allora anche io ti scrivevo, mentre la mia penna scricchiolava per il troppo tempo in cui non l’avevo usata: “speriamo tutti di poterti riabbracciare, i nostri figli Giovanni, Pietro e Jacopo e la piccola Antonia, che prega sempre per te tutte le sere, e prega anche per la nostra Maria che il Signore si è ripreso troppo presto.”

Ma dopo poco mi dovettero lasciare anche i miei figli che a te si ricongiunsero.

I figli assumevano le colpe dei padri in quella splendida e crudele Firenze.

La sentenza prevedeva che i figli maschi, raggiunti i quattordici anni, ricadessero sotto lo stesso bando.

Il nome Alighieri si stava facendo sempre più pesante da portare.

Quando potei tornare a Firenze, sempre per intercessione di Corso, e rientrai nella casa degli Alighieri, la tua mancanza si fece ancor più acuta.

Restai aggrappata all’esile filo della speranza di un tuo ritorno che svaniva sempre di più, così ti portai quei fogli ritrovati dopo tante ricerche nella cassetta delle tue carte, che abbozzavano quel poema in versi su un viaggio nell’aldilà, di cui qualche volta avevamo parlato.

Quando te li recai dai Conti Guidi, mi apparisti convinto di poter rientrare a Firenze per le tue riconosciute capacità come dotto.

“Tornerò Gemma, tornerò vincitore come Ulisse!”

Ma non avvenne mai, rifiutasti più vie per il ritorno in patria; eri innocente davanti a Dio, e accettare quelle condizioni che via via ti proponevano sarebbe stato come avvalorare il falso, come ammettere colpe che non avevi commesso.

Mi ritrovai come marito un Catone dedito alla sua missione senza mezze misure, pecora bianca in un gregge di pecore nere.

Rifiutasti sempre di fare ammenda, così continuai a essere la moglie di un esule, mentre i miei sentimenti ondeggiavano fra l’orgoglio per la tua integrità e il desiderio di vivere una vita normale.

Intanto ero sempre più curiosa di quelle terzine di cui si parlava tanto e leggere i tuoi canti fu un modo per entrare ancora di più in contatto con te. Mi accorsi che non era più tempo per l’attesa, chiamavi i fiorentini “ingrato popolo maligno”, così persi ogni speranza e me ne venni a Ravenna con mastro Giotto.

Ravenna fu la città che ci fece ricongiungere.

Qui eri circondato da discepoli adoranti, mentre i fiorentini ti stavano accusando pure di negromanzia, mentre l’unica magia che sapevi ben creare era quella delle parole, caro Dante. Non tutti però lo riconobbero subito, molti letterati consideravano la tua opera in lingua volgare non pienamente degna, come tutto ciò che non era stato scritto in latino.

Io donna illetterata, fui innamorata di te fino alla fine, caro Dante, fino a quando ti seppellii col saio dei frati francescani come avevi sempre detto.

Ti ho fortemente voluto e non ti ho mai abbandonato.

Però mi sono accorta che la mia presenza di donna e di moglie non ha avuto alcun riflesso nella tua opera.

Avrei voluto sentirmi protetta, compresa, desiderata.

Cercate pure, leggetevi tutti i suoi libri, anche la “Vita nova” dove il Grande racconta la sua vita… non un cenno, non una menzione; ogni verso, ogni frase, ogni riferimento è rivolto alla donna che lo rapì da quando aveva nove anni fino alla sua morte che avvenne troppo presto.

E con la morte si fece più viva di prima.

A Beatrice dedichi tutto, la sua presenza si intravede già nelle rime precedenti alla Divina Commedia, ed è per lei che trovi la forza di attraversare la selva oscura e di compiere un viaggio ultraterreno che ti porterà a incontrarla, con immensa e indicibile gioia.

E di chi?

Non certo di tua moglie.

Insomma, un’intera esistenza, la mia, vissuta nel più totale nascondimento non volontario – non volontario, ricordalo bene! – e nella rassegnazione, quella che accomuna gran parte delle donne non consapevoli dei loro diritti, ma ben istruite fin da bambine sui loro doveri verso il coniuge e il focolare domestico, tutto.

Una rassegnazione che mi ha permesso di viverti accanto anche da lontano, caro Dante, senza mai ribellarmi.

Quando in esilio hai scritto:

“E se non che degli occhi miei ‘l bel segno

per lontananza m’è tolto dal viso,

che m’ave in foco miso,

lieve mi conteria ciò che m’è grave…”

Stai parlando di una donna che la lontananza ha sottratto ai tuoi occhi, ed eri in esilio. Ero forse io quella donna, io che con amore raccolsi, custodii e ti inviai la tua opera perché tu potessi continuarla e perfezionarla?

O era ancora lei a riempire le tue pagine?

Di certo, non era una situazione strana a quei tempi essere sposati senza amore, ma sicuramente tu sei andato ben oltre, hai un po’ esagerato, lasciamelo dire: dichiaravi apertamente di essere perdutamente legato a un’altra donna che, seppur morta presto, era diventata “baldanza d’Amore a segnoreggiare il cuore”, restando per sempre la gloriosa donna della tua mente, elevata al ruolo di santa nel Paradiso e consegnata alla memoria futura del mondo intero, come la prima grande figura femminile della letteratura mondiale.

Pure nostra figlia Antonia si è fatta monaca col nome di Beatrice!

A volte voglio credere che Beatrice sia stata un artificio del poetare, un simbolo, una metafora, un’allegoria, come molti studiosi so che hanno scritto, ma non mi è ancora chiaro il posto che ho avuto nella tua vita.

Io essere umano, donna ordinaria di nome Gemma, dove abito?

Quanto ero presente nel tuo orizzonte di vita?

Forse che non ero “donna pietosa e di novella etade, adorna assai di gentilezza umana”?

So che c’è chi ha detto che la poesia amorosa medioevale è sempre adulterina, le donne amate e cantate non sono mai le spose. Sono stata incredula all’inizio, poi delusa e sconcertata, io che pendevo dalle tue labbra, non ho mai preteso un canto dell’anima, ma almeno un ricordo me lo sarei meritato.

Forse non resto che un esempio, un esempio di tante donne mai citate dalla Storia, cadute nell’oblio, che però hanno dovuto subire tutta l’ingiustizia di un mondo maschilista.

E anche adesso tutti ti celebrano, scrivono di te e di lei.

Intanto io ho imparato a resistere per esistere e – ti giuro – d’ora in poi farò sentire la mia voce.